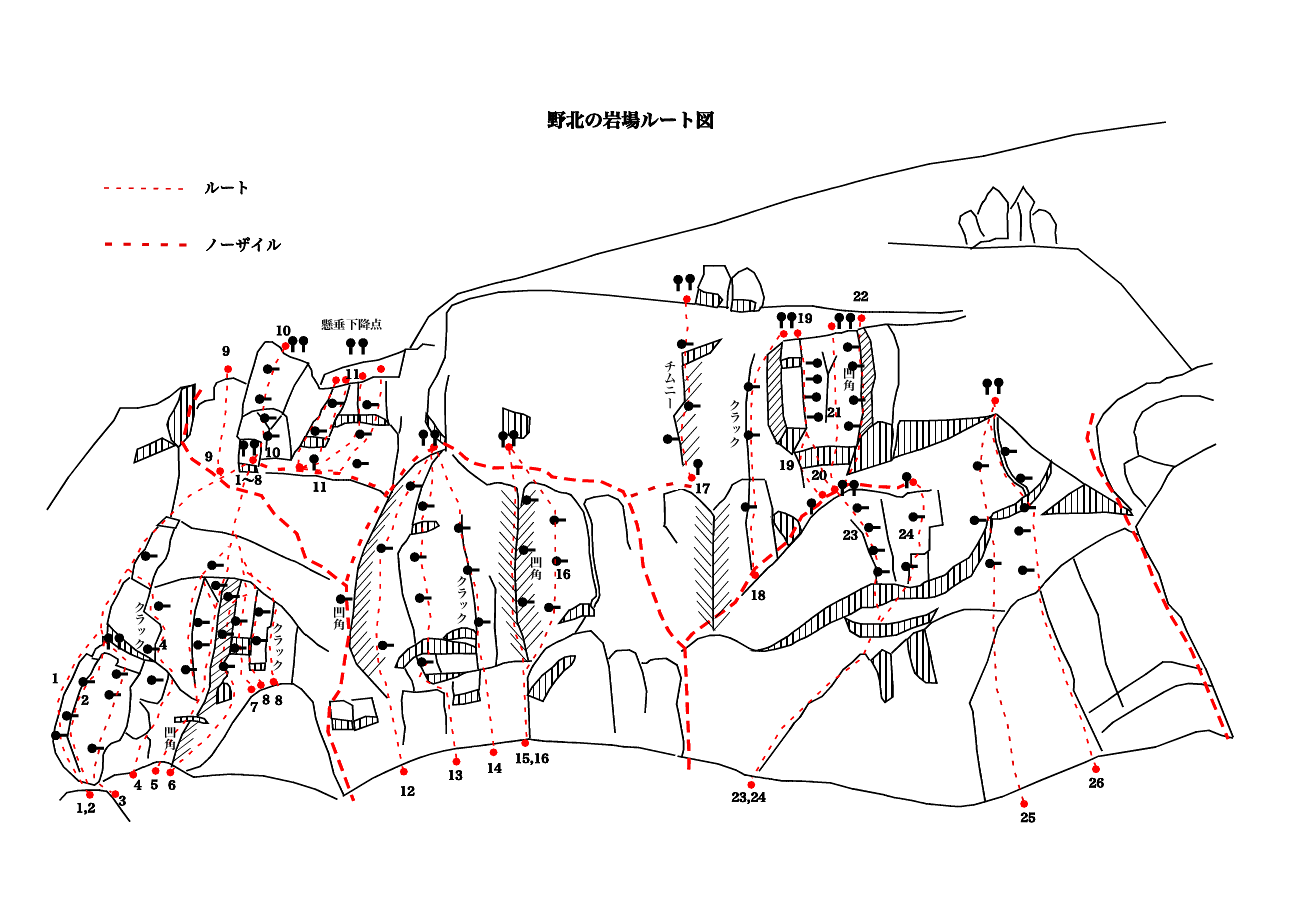

野北の岩場

岩場概説

福岡市近郊では最も古くから利用されてきたゲレンデであろう。私の山岳部現役時代(1960年代)は、

もっぱらこの野北に通い詰めたものである。容易なルートが豊富にあり、初心者向きのゲレンデとして利用

しやすい。しかし、海岸に存在するために、ハーケン、ボルトの腐食が激しく、設置後、少しでも時間が経

つと、全く強度に信頼が置けなくなってしまう。実際、ピンの脱落による幾つかの重大事故が発生してい

る。それでも、当時はアルパインクライミングの基礎訓練を行うには、捨てがたい場所と言えた。 一方、ピンが不安定な上に、困難なルートが少なく、ハードフリーのゲレンデとしては物足りない。このため、現在では昔ほどクライマーの姿を見ることがなくなった。その後、代表的なルートはステンレスボルトに打ち替えられた。しかし、多くのルートはピンが腐食するままに放置され、リード出来る状態ではなくなってしまった。そこで、数年前から全ルートに渡ってステンレスボルトへの打ち替えを進め、2013年6月、作業が一応終了した。これでどうやら安心して使える岩場に変わったと言える。まだ古いピンの撤去が済んでいないが、間違ってもこれらのピンを使用しない様に。ボルト0本となっているルートは現在の所トップロープ課題。これらの他にもいくつかのラインが考えられるが、名ルートに成りそうな部分は少ない。岩質は独特の変成岩であり、他のゲレンデでは見た覚えがない。薄い層が重なった岩が削られ、風化されずに残った板状(むしろ鱗状と言うべきかも知れない)の部分がホールドとなる。引っかかりが良くしっかりとグリップできる反面、海岸に位置する岩場の常として、風化が進み、大きく岩角が崩れる恐れがあるので、注意が必要だ。また、バンド、緩傾斜帯に岩くずが散乱しているから、落石を起こさないように慎重な行動が要求される。なお、風が強いときは、波のしぶきをまともに被る事があり、気をつけていなければならない。

アプローチ

県道567号線を芥屋大門方面へ辿り、井牟田交差点を右折する。0.7キロで左より志摩シーサイドカント

リークラブへの道が合する。これに入り、ゴルフ場を過ぎると、別荘地帯に出る。更に進み、道が下りに

かかる所に車3台ほどの駐車スペースがある(志摩シーサイドカントリークラブへの分岐から、3.3キロ)

この場所のガードレールに赤テープが付けてあるので、それが目印となる。一方、井牟田交差点を過ぎ、野

北交差点から入る事も出来る。井牟田方面から来ると、交差点を右折する。野北交差点は5角になってお り、右折した地点で2本の道に分かれるが、右の道に入る。左の道は、野北市街地へ通じ、海岸へ出るから注意。すぐに登りにかかり、野北交差点から2.6キロで前述の駐車地点に出る。別荘が見えると行きすぎである。

ガードレールを越え、不明瞭な踏み跡を 30m程下ると、フィックスロープが出てくる。ロープ伝いに急

な踏み跡を5分程下った所からテープを目印にして左の小平地へ出、一段下ると、岩場上の下降点に付く が、分岐点にはっきりした特徴が無く、位置の同定が難しい。場所を誤らなければ、ボルトが2本打たれた懸垂下降点へ飛び出す。ここから、50mザイルが1本あれば、ダブルにして岩場基部まで下降することが出来る。そのまま踏み跡を海岸まで下っても、結局は岩稜を越えなくてはならず、かえって不安定な上り下りを強いられる。

帰りは、懸垂下降したラインを登り返すのが分かりやすいが、ザイルが必要となるので懸垂下降のザイル

を残置しておいた方が無難であろう。大ハング下を左へトラバースして、ギャップに出るラインは、ノーザ

イルでも登れるが、初心者がいる場合は、アンザイレンした方が良いだろう。

ルート解説

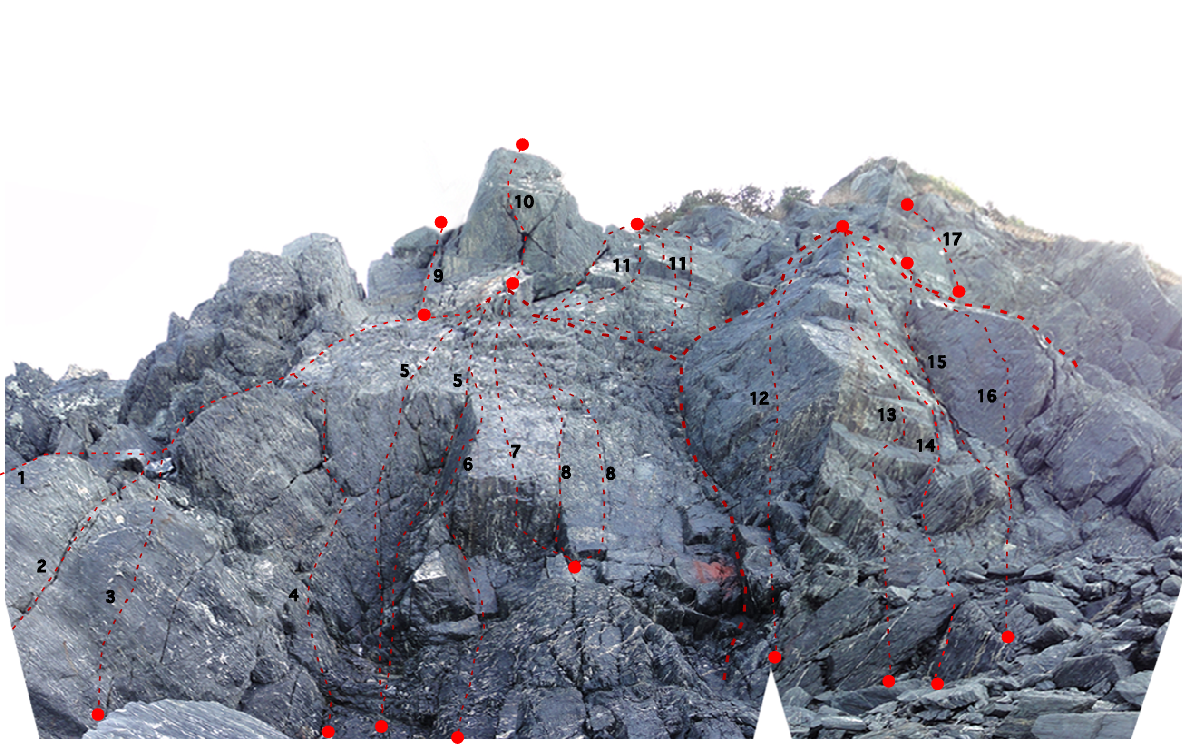

1. 左方カンテ(5.6 25m ボルト2本)

岩場の最も左手に引かれたライン。一段下がった大岩の上から取り付き、カンテを忠実に辿る。大ハング

下のテラスに出て終了。

2. カンテ横クラック(5.7 左方カンテと合流まで7m ボルト2本)

カンテライン右側壁左よりの不明瞭なクラック伝いに登り、カンテラインに合流する。

3. カンテ横フェイス(5.9 左方カンテと合流まで8m ボルト3本) カンテラインの右側壁、被り気味のフェイスを登るライン。取り付きは、大岩の下の窪地。

4. Zクラック(5.6 左方カンテと合流まで13m ボルト3本)

カンテラインの右側壁に入る顕著なクラックを登る。ガバホールドが連続する。

5. 左の凹角(5.8 20m ボルト5本)

顕著な凹角を登る。3m程登るとハング気味になるが、ホールドがしっかりしているので、一気に越える

ことが出来る。凹角を辿り、最上部の被り気味を真っ直ぐ抜けると5.8、左のクラックを抜けると5.9。また、凹角の左のフェイスを登る事も出来る(5.9〜5.10 a)。凹角を抜けると全く容易になる。古くから登られている野北の代表ルート。これをアブミ無しで登るだけで刮目されたものである。古き良き時代の話。

6. 小ハングエスケイプ(5.7 20m ボルト3本)

ハング目がけて登り、ハング下を左へ出てカンテに移る。ついで、左の凹角に入った後、右の側壁を一段登りバンドの所から左のフェイスへ出る。

7. 小ハング(5.10 a 15m ボルト2本)

ハング右下から取り付き、ハング右寄りを抜ける。ハング上にしっかりしたホールドがあるので、見た目

ほど難しくはない。

8. 小ハング横クラック(5.7 15m ボルト2本)

ハング右端に入るクラックを登る。また、その1m右横にもクラックが入っており、これは5.8。いずれ

も2mで核心部が終わる。

9. 大ハング左横フェイス(5.7 7m ボルト0本) 大ハングの左側のフェイスを登る。高度感があるだけで、問題なく登れる。

10. 大ハング(5.11a 10m ボルト4本)

野北のシンボル的な3メートル程のオーバーハングをクラック伝いに正面から抜ける。ホールドはしっかりしているが完全にハングへぶら下がった状態となるので腕力が弱いとクリップが難しく苦しい。ハングを越えた後はガバホールドが続く。昔は人工登攀の練習として良く登った所である。

11. 大ハング横クラック群(5.6〜5.8 10m ボルト2本)

大ハングの横に4本クラックが入っており、それぞれがルートとなる。右の2本は、帯状の小ハングの乗り越しがポイント。

12. 二段ハング左横フェイス(5.8 15m ボルト3本)

二段ハングの左から取り付き、フェイスを辿る。フェイスへ入るところのホールドが甘い。その後も意外とかっちりとしたホールドに乏しい。

13. 二段ハング(5. 10a 15m ボルト4本)

「左の吊り上げ」と呼ばれていたが、フリーで登るためにこの名称はふさわしくなくなった。下の小ハン

グを左から乗り越し、上のハングに取り付く。ハング上にしっかりしたホールドが乏しく、乗越が難しい。細かいホールドが続くフェイスを3m登り、小ハングを越える。

14. 二段ハング右横クラック(5.8 13m ボルト3本)

二段ハングの右横のシンクラックを辿る。始めの1mが悪い。上部もガバホールドに乏しい。

15. ルンゼ(5.6 13m ボルト3本) ルンゼと呼ばれているが、完全な凹角状である。昔から良く登られていた野北の代表的入門ルート。傾斜は急だが、ガバホールドが続き、技術的には問題ない。終了点はバンドから少し登った地点。

16. ルンゼ右側壁(5. 10a 13m ボルト3本) ルンゼの右の側壁を登る。傾斜が急な上にホールドが細かく取り付きから悪い。右のカンテに出るのは易しい別ルートであるから、あくまでフェイスを直上する。指先の力が弱いと苦しい。

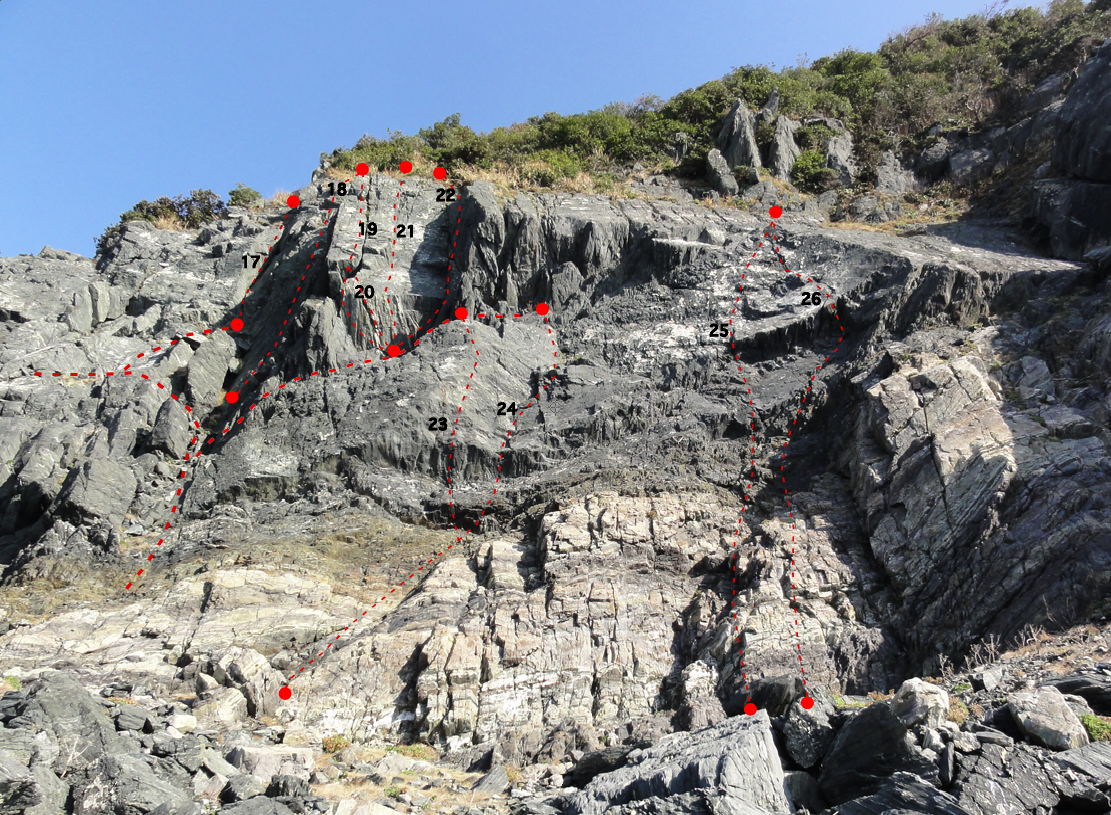

17. チムニー(5.7 10m ボルト3本) 岩壁上部に入る外開きチムニーを登る。チムニーと言っても、右側の壁をフェイスクライミング。抜け口でブリッジングとなり高度感がすごい。

18. 十字クラック(5.7 15m ボルト3本) クラックと言うよりフェイスを登ると言った方がぴったり来る。フレイク状のクラックを使ってぐいぐい登る。最上部で岩が浮いてくるので注意。3本目のボルトの所から右へ出る。

19. 右のクラック(5.8 8m ボルト4本) 顕著なハング下のテラスが取り付き。ここまではノーザイル。テラス左端からクラックに取り付くが、出だしがハングしている。カンテを回り込んでフェイスに出たら問題なくクラックを登る。終了点は不安定な小テラス。

20. 名称不明(白いクラックと仮称)(5.10a 8m ボルト0本) ハングをクラック伝いに乗り越す。ホールドがしっかりしているのでレイバック気味に乗り越える。ハングの上で右のクラックに合流。

21. 名称不明(ハング正面と仮称)(5.11b 8m ボルト0本) ハングを正面から乗り越す難ルート。左手で小クラックを取るが指先の負担が大きく、これを登ったときに指先を痛め、数ヶ月痛みが引かなかったことがある。ハングを越えれば後は問題ない。

22. 右の凹角(5.7 8m ボルト4本) 古くから良く登られているライン。取り付きは大きくハングしているが、右の岩を使えば難しくは無い。ハングを越えてからは、凹角伝いに登る。左の凹角と供に野北の代表ルート。

23. 帯状ハングダイレクト(5.10b 15m ボルト4本) 右上バンドをたどり、帯状ハングの最も張り出しの大きな部分を越える。越えてからもホールドが細かく一苦労させられる。越えた地点から右寄りに抜けるラインと左寄りに抜けるラインがあり、左の方が一段悪い。もっとも左のラインはピンが無い。右の吊り上げと呼ばれていたが、これも名称が不適切になった。

24. 帯状ハングエスケイプ(5.7 15m ボルト2本) 途中までは22と同じライン。こちらは張り出しの一番小さな部分を越える。上部は容易なクラッ伝い。

25. スラブ左(5.7 28m ボルト3本) 白っぽい壁を登り、帯状のハングを越える。この部分はほとんど被っておらず、問題なく抜けることが出来る。ハングを越えてからもしっかりしたホールドが続き、最上部で右ルートと合流する。

26. スラブ右(5.8 28m ボルト5本) 岩場の右端に引かれたライン。下部の白ぽい部分は傾斜が緩く問題ない。帯状のハングの右端をクラック伝いに越え、白っぽいスラブを登る。高度感に呑まれなければ快適の一語。

岩壁左半分

岩壁右半分

岩場下への懸垂下降 大ハング

二段ハング スラブ右