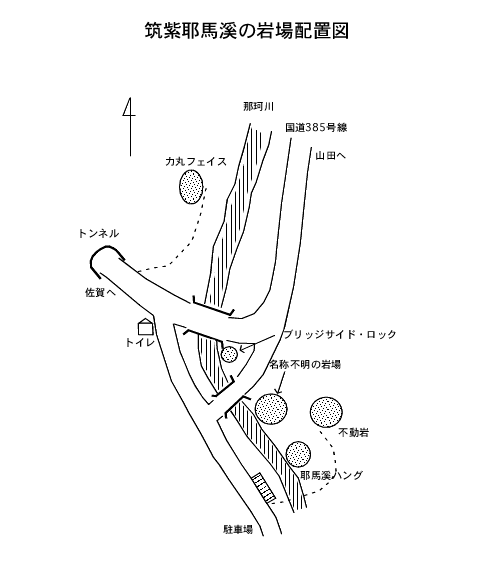

筑紫耶馬溪の岩場

岩場概説

福岡市中心部を流れる那珂川の上流に位置する筑紫耶馬溪は、近郊の行楽地として福岡市民に親しまれ、また多くのボルダーの存在が報告されている。一方、フリークライミングの対象となる花崗岩の岩壁もいくつか存在する。この岩場は、福岡市内に近いこと、アプローチが短いこと、冬期でも登攀可能といった利点を持っており、もっと利用されてよい岩場である。しかし、風化が進んでいるために岩質が柔らかく、フレイクなどがガバッと壊れることがあるという点、初心者向きのルートが少ないという欠点も持っている。古くなるが、「岩と雪」128号、129号にルート開拓の報告が出ている。二つの資料によると、岩場は、不動岩、耶馬溪ハング、ブリッジサイド・ロック、力丸フェイスに大別される。ただし、不動岩の位置についてはっきりしない部分がある。

国土地理院の地図、観光ガイドなどでは、不動岩というと国道385号線と筑紫耶馬溪の駐車場との分岐点に切れ立つ高度差20m程の目立つ岩壁を指している様だ(この岩壁を仮に「分岐点の岩壁」と表す)。しかし、「岩と雪」128号では、「分岐点の岩壁」の右上に存在する岩壁を「不動岩」と称している。この壁「不動岩」は、前述の「分岐点の岩壁」とは、はっきり分かれており、同一壁の左半分、右半分ではない。また「不動岩」は、かなりの部分が樹木で遮られ、駐車場からは一部しか見えない。「分岐点の岩壁」にもラインが引かれているので、この「分岐点の岩壁」にも一つの固有名詞を与えなければならない。「分岐点の岩壁」を不動岩とし、また現在「不動岩」と呼ばれている岩壁には別の名前(例えば「観音岩」「第二不動岩」等)を付けるのが適当だと思うが、歴史的背景があるし、一般的に通用している名称をいまさら変更という訳にもいくまい。ここでは、「岩と雪」の記述に従って岩場を表すから、「分岐点の岩壁」を「名称不明の岩場」(クライマーの間では名前が付いているのかも知れないが、私はその名称を知らない岩場であるという意味であって、岩場の固有名詞ではない)と表しておく。不動岩の正確な位置関係、または「名称不明の岩場」の名称をご存知の方がいたら、お教えいただきたい。

現在も利用されているゲレンデであるから、既設のルートについては無断でのボルトの打ち替え、打ち加えは行わないことにする。なお、「岩と雪」に記載された報告を資料として添付する。資料に飛ぶには下記の「岩と雪」の文字をクリックのこと。

アプローチ

福岡市内から国道385号線を南下し、那珂川町山田の交差点から那珂川の右岸を6.7キロ進むと、橋を渡り道路はUターンする。この橋のすぐ手前で左へ入る舗装道路が分かれる。行きすぎるとすぐにトンネルが出てくるから、分岐を間違う恐れは無い。この道に入ってすぐの橋を渡る。数十メートルで駐車スペースへ出る。ここは、テラスの土台となる柱が並んでおり、その間に車を止める。車7〜8台の駐車が可能。その奥にも車を止めることが出来る。駐車場の上は、「南畑公園」となっており、四阿屋などが設置されている。西鉄バスを利用した場合、天神大丸前バス停から62番線に乗り込み「那珂川営業所」下車。ここから「かわせみ」というコミュニティーバスが出ており、1時間に1本ずつ運行されている。コミュニティーバスに乗り「南畑発電所前」で下車、筑紫耶馬溪の駐車場まで徒歩20分程度。歩く時間は短いがバスの乗車時間がそうとう長そうだ。

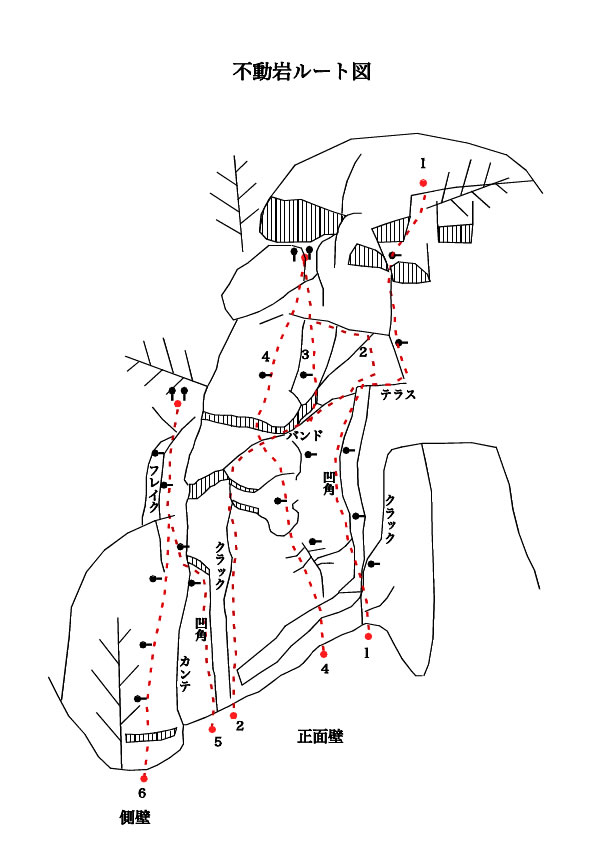

◯不動岩

岩場概説

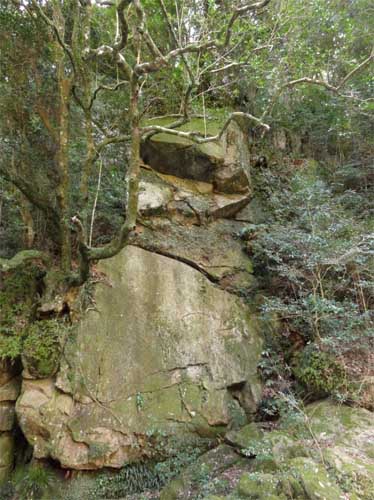

駐車場から川を挟んでその一部が望まれるが、大部分は木々に隠れ、全貌を知ることが出来ない。不動岩は西面した正面壁と北面した側壁とに大別できる。正面壁の最大高度差は20m弱、幅15m程度、傾斜は垂直に近い。比較的岩質が良いので快適な登攀が楽しめる。現在、この部分に4本のラインが引かれている。正面壁の下は狭いながら5〜6人は溜まれる安定したテラスとなっている。正面壁左端のカンテを回り込んだ部分、側壁は高度差8〜15m程度、残置ハーケンも見られるが、風化が激しく、快適な登攀は出来ない。唯一、右端部に引かれたラインは比較的岩が固い。岩場の上は、大木の生えた平らなピークとなっていて、自由にトップロープが取れる。岩壁基部から右上へ回り込めば、簡単に岩場の上に出ることが出来る。

アプローチ

駐車場から河原へ降りる階段が設けてある。これを下り、転石伝いに川を渡る。不明瞭な踏み跡伝いに斜面を登り、左へトラバース気味に進むと不動岩の下に出る。ここまで5分と掛からない。

ルート解説

①名称不明(右の凹角と仮称、開拓者は名称を知らせていただきたい)(16m、5.10a、ボルト5本)

正面壁右に伸びる凹角の奥のクラックをたどるライン。取り付き部分は楽だが、登るに従って難しくなる。強引なレイバックが連続し、腕力の消耗が激しい。9mで一旦、バンド状テラスへ立ち、右へ移動後、被り気味の壁を越える。ここが核心部。大木の左に出て終了する。支点としてボルトが埋めてあるが、鉄製であり、耐久性に疑問が残る。今のところは腐食しておらず、十分に利用可能である。

②あえぎのトラバース(18m、5.10a、小型のカム3〜4個、ナッツ5〜6個)

正面壁左側のフィンガークラックを登る。フットホールドが細かく、指先と腕力の負担が大きい。横断バンドと言うかクラックと言うか、へ立ち上がり、アンダーホールドを利用して右へトラバースする。一旦、右のテラス(「右の凹角」のテラス)へ出て一休み、一段上った後、今度はクラック伝いに左へトラバース後容易なフェイスを直上する。終了点は大ハング下の小テラス。終了点にはしっかりとボルトが埋めてある。ここから、ハングの下を左へ出れば、簡単にピークに立つことが出来る。あえぎのトラバースにはピンが設置されておらず、小型のカム、ナッツでプロテクションを取らなければならない。墜落だけはしたくない怖いルート。バリエーションに打ってあるボルトへザイルを通しておいた方が無難だが、使用して良いのかどうか。

③あえぎのトラバース・バリエーション(16m、5.10b、ボルト1本、小型のカム3〜4個、ナッツ5〜6個)

横断バンドへ立つまでは①と一緒だが、スーパー・ドラゴンと交差後、トラバースの途中からスラブを直上するライン。クラックの登りで腕力を消耗すると、上部スラブへの立ち込みが厳しい。終了点は②と同じ。

④スーパー・ドラゴン(15m、5.11c、ボルト4本、小型のカム2〜3個)

正面壁の中央を登る難ルート。取り付きの一歩から悪い。一段上るとその上は楽になり、横断バンドへ出る。ここまでアンダーホールドの使用が一つのポイントになる。バンドから第二小ハングを越え、ホールドの乏しいスラブを登る。この部分が核心部であり、怖い登りが続く上に、ピンの間隔が遠い。ただし、支点としてケミカルアンカーが設置してあるので、安心感はある。横断バンド上のクラックでカムが使える。

⑤左の凹角(12m、5.9、ボルト2本(ご機嫌フレイクと合流まで)、小型のカム2〜3個)

正面壁左端の凹角を登るライン。凹角の奥に入るフィンガークラックをレイバックで登り、ハングに押さえられた所で左へ出、ご機嫌フレイクと合流する。この部分は身体が後にひっくり返りそうで迫力がある。

⑥ご機嫌フレイク(13m、5.9、ボルト5本)

側壁右端のライン。途中のテラスに生えていた灌木を根ごと落としたので、ある程度すっきりしたラインとなった。残置ハーケンがあった事より、かつて登られていたラインであることは確実。立木の右の壁を登り、一旦外傾テラスへ立つ。ここからフレイクをホールドに豪快なレイバックで直上、最後は左へ移ってボルトが2本埋めてあるバンドで終了。この上は土砂が付いている。下部はやや岩が脆い。

不動岩正面壁

◯耶馬溪ハング

不動岩の右下に位置するオーバーハングを抱えた高度差20m弱の岩壁。取り付き点は河原。ハングの乗り越しが核心をなすルートが数本開かれていたが、現在では小灌木と苔に覆われた上に、ピンも腐食し登攀不可能となった(トップロープならば登攀可能だが、苔落としをしなければならない)。岩場は定期的にメンテナンスをしなければならないという典型的な見本である。再び登攀可能になることを期待する。

耶馬溪ハング

◯ブリッジサイド・ロック

国道に掛かる橋の下の高度差10m程度の岩壁である。2本のルートが引かれているが、これもピンが腐食し、リード不可能。トップロープも取りにくく、あえて登らなくてもと言った感じがする。

ブリッジサイド・ロック

◯名称不明の岩場

一般に知られている不動岩がこれに該当するのだろう。高度差20m程度の垂直から被り気味の筑紫耶馬溪では最も目立つ岩壁である。最近、ビレイ点等の再整備が行われ、目立つチェーンが設置された。少なくとも2本のラインが認められるし、更に数本のラインを引くことが出来ると思われる。しかし、この岩壁は南畑公園の真向かいにあり、景観の目玉であるから、灌木の伐採など、現状に手を加える事は出来ないだろう。また、クライミングする姿が遊覧客から丸見えなので、どこからかクレームが付くかも知れない。登攀の対象とはしない方が無難な気がするのだが。

名称不明の岩場

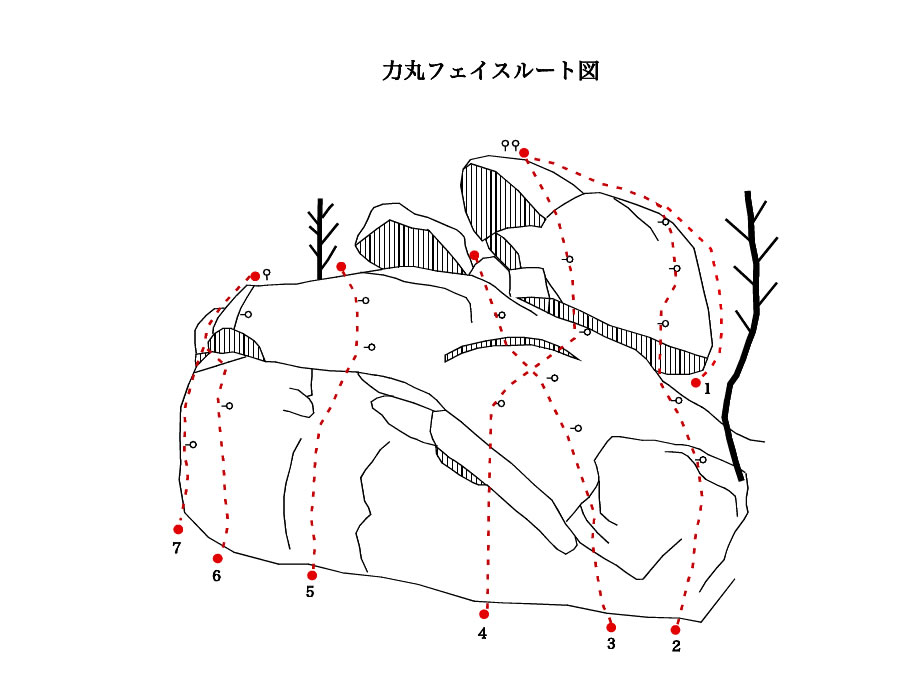

◯力丸フェイス

岩場概説

最大高度差は10m程度、スケールが小さく岩の表面の風化が進んで少しざらついている点が気になるものの、すっきりしたルートが揃っている。また、しっかりとケミカルアンカーが設置されているので、安心して登ることが出来る。最近(2012年10月現在)岩場の整備が進められ、終了点にピンが設置されると供に、アプローチにもトラロープが張られた。岩場の整備を行われる方々には感謝するが、一部のピンについては強度と耐久性の面で不十分ではないかとの感じを持った(ピンの構造に対する私の理解不足かも知れないが)。一方、既成ルートの核心部にチッピングでホールドが刻まれているのを発見した。チッピングは一般的に認められておらず(今回のように既成ルート中にチッピングを行うのは特に問題がある)、トラブルの原因となりかねないので、やらない方が無難だ。跡が余りにも生々しいし、これによってルートの質が上がったとも考えられないので、行った本人がセメント等で埋めてもらえればと思う。どうしてもホールドが必要なときには、人工ホールドを設置した方が良い。これならば撤去可能だからである。何れのルートも垂直の壁を、小さなフィンガーホールドを使って登る事が多く、指先の負担が大きい。頑張りすぎて指をパキらないように注意が必要だろう。林の中にあるので、夏でも日が当たらず涼しいのは嬉しい。

アプローチ

那珂川に架かる橋から100m程車道を上がると、トンネルに出る。この入り口から踏み跡伝いに川に沿って下り100mで岩壁の下に出る。トップロープを設置する場合は、左右から簡単にフェイスの上に出ることが出来る。岩場の最高点(パワー・サークルの終了点)にがっちりとした支点が設けられている。

ルート解説

①右方カンテ(仮称)(6m、5.10a、ボルト0本)

岩壁右のラインを成すカンテをフレイク状のクラック伝いに登る。取り付きは、岩壁の右を回り込み、斜面を一段上った地点。入り口が嫌らしく、右へ回り込んだところからレイバックで入るのがベター。レイバックを交えながら登り、最後は甘いピンチホールドに耐える。終了点近くにボルトが2本設置してあるが(トップロープ支点?)、強度に不安を感じる。現在の所ピンが無く、トップロープ課題。

②ビッグ・ママ(10m、5.8、ボルト5本)

壁から突き出た灌木の下から取り付き、8m登った所からカンテをホールドにして上に抜ける。下から見ると上部フェイスにはホールドが無いように感じるが、指先が掛かるホールドが連続している。途中から右方カンテに繋ぐことも出来る。

③バリー・ガール(8m、5.10b、ボルト3本)

フレイクを利用して一段上り、フェイス中央へ出て行く。2本目のボルトにクリップしてからの一手が悪い(5.10b)。思い切って身体を上げ、ランジ気味にホールドを取る。この部分にチッピングによってホールドが2個刻んである(ホールドが無くとも十分に登攀可能だから、なぜこのホールドを作ったのか私には理解不能。さすがにこれを使うのは反則だろう)。この後は楽になるが、上部の赤ペンキの付いた岩の使用は制限されているのかも知れない。どの程度使用するかによって難度は大きく変わる(「岩と雪」のトポでは5.11aとグレーディングされているから、全く触れないのかも知れない)。ここが終了点となっているが、パワー・サークルと合流し、最高点に抜けるのが自然なラインだと思う。

④パワー・サークル(12m、5.10b、ボルト4本)

1本目のボルトのクリップまでが怖い。この間に1本埋めて欲しい感じがする。クリップ後、アンダーホールドを利用して右へ出て行き、バリー・ガール核心部と交差する。上部フェイスはホールドが細かく、体勢の保持に苦労する。この上部にもチッピングが行われている。最後の部分、左の岩へ移って立ち上がる動作は放り出されそうで気味が悪い。この部分にもすてきなホールドに赤ペンキが塗ってあり、ホールド制限がなされているようだ。

⑤ダブル・スティング(8m、5.10b、ボルト2本)

左の大木の後から取り付く。2本目のボルト右側にあるフレイクをアンダーホールドとして使い、出来るだけ身体を上げて左手を飛ばす。ここは、リーチが短いと苦しい。

⑥ルート名不明(7m、5.10a、ボルト2本)

縦フレイクを利用して登り、オーバーハング下を左に出て小凹角を抜ける。ハング下の縦ホールドを右手で取るのが核心。

⑦リトル・サン(6m、5.10a(5.11a?)、ボルト1本)

カンテ状左側のフィンガークラックを利用してレイバック気味に登る難ルート。指の掛かりが悪い上に、フットホールドが無く、左手の負担が大きい。「岩と雪」のトポでは5.10aとなっているが、私に5.11aのミスプリとしか思えない(もっとうまい登り方があるのかも知れないが)。 もしくは、バリー・ガールとリトル・サンとでグレードが入れ替わっているのかも知れない。

力丸フェイス右半分