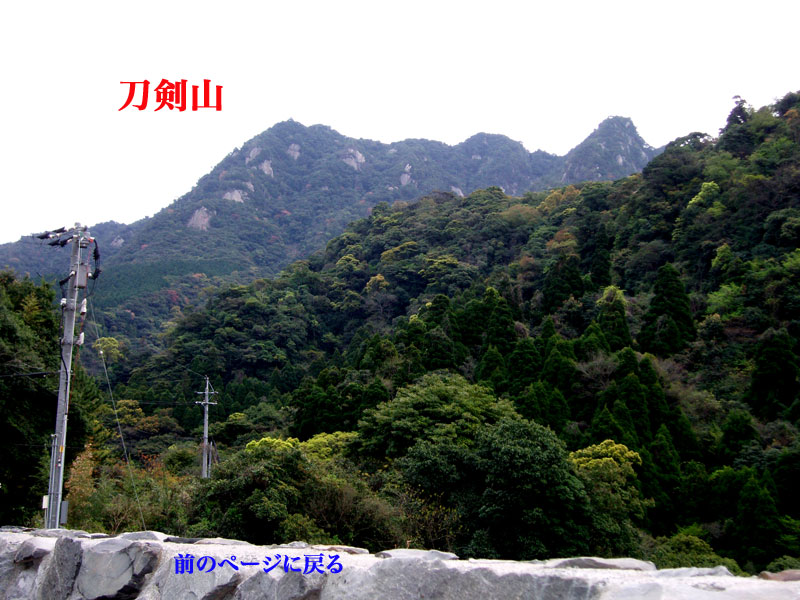

刀剣山

キャンプ地として知られた高隈山猿ヶ城渓谷の近くに聳える刀剣山は、幾つかのピークを擁し、それぞれが岩壁を抱えている。岩質は花崗岩だが、風化が進んでいるので、登って快適な感じはしない。山域全体に小さな岩場が散在しているためにまとまりに欠けるのが欠点。また、アプローチが整備されていないので、岩壁に取り付くまでが一苦労となる。鹿児島山岳会の手によって、20本ほどのルートが開拓されている。その成果は、川野秀也著「近くて良き山・高隈山」に記載された。

刀剣山大滝

岩場概説

刀剣山大滝沢にかかる大滝は、水量はさほど多くないものの、高度差は150mに及び、鹿児島県内で最大級のスケールを有する。この滝の突破は完全な岩登りとなり、沢登りの範疇ではない。まず、鹿児島山岳会が登攀の可能性を探ったが、本格的なアタックを行うまでは至らず、その後、2005年9月、鹿児島黒稜会の高吉、塩浦、米澤パーティにより完登された。

内野のラドン温泉、または猿ヶ城キャンプ地から刀剣山へいたる登山道を1時間ほど登ると、大滝の下に出る。登山道はそのまま滝の横を登っていくから、登攀後は、登山道を下れば良い。なお、この紹介は、記録に基づくものではなく、2度登ったときの記憶を元にしたものであるから、不正確な部分を含んでいる可能性があることを断っておきたい。その点は、おいおい、修正していくつもりである。

ルート解説

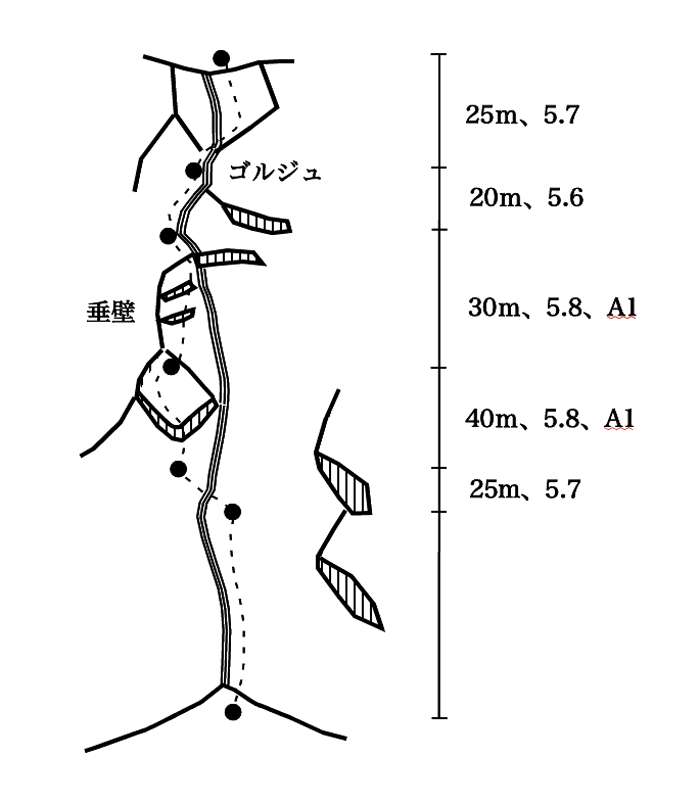

刀剣山大滝(145m、5ピッチ、5.9、A1、所要2時間)

1ピッチ(30m、5.7、ボルト3)

流れに沿って滝の左岸をたどり、行き詰まったところに、ビレイピンが打ってあるので、ここでアンザ

イレンする。流れを横切り、対岸の壁をこえると傾斜が緩む。左上し、傾斜したテラスでピッチを切

る。

2ピッチ(40m、5.9、A1、ボルト10)

ステップを右寄りの小凹各から越えるが、濡れており結構悪い。ここから、左上気味にラインを取り、

ついでボルト伝いに右上する。灌木帯との境目の不安定なテラスに達する。

3ピッチ(30m、5.8、A1、ボルト10)

正面の壁をボルト伝いにA1で越えるが、ボルト間隔が遠く、苦労する。垂壁を越えると、水流沿いに、

左上し、スラブを辿る。

4ピッチ(20m、5.6、ボルト3)

水流に沿ってスラブを登る。上部は水平なゴルジュとなる。

5ピッチ(25m、5.7、ボルト4)

ゴルジュの中を歩き、滝の下で右へ移る。更に右上し、フェイスを直上する。滝の落ち口に出て、登攀

は終了する。

平岳沢

岩場概説

猿ヶ城のキャンプ地を過ぎ、30分ほど本城川沿いに猿ヶ城林道をたどれば、やがて屏風岩が迫力ある姿を現す。平岳沢は、左岸より屏風岩の上流で本城川へ合流する悪相な沢である。沢の途中に取水口があり、これより上流は普通の渓谷、下流は深く切れ込んだ急峻なゴルジュ状をなしている。ゴルジュには、一部古い導水管が残されていて、鉄材の残骸と共に、興味をそがれることおびただしい。下部ゴルジュはその絶望的な様相から長い間溯行の対象外と見られていたが、鹿児島大学山岳部が溯行を試み、最後の滝の下まで達した。しかし、技術的困難さから完登するまでには至っていなかった。その後、2000年7月、鹿児島大学山岳部の香川と米澤によってゴルジュ部分が取水口まで溯行された。

ゴルジュの溯行は、完全な岩登りの範疇に入る。特に最後の滝は悪相な草付きを登らねばならず、困難、かつ不安定な登攀を強要される。ゲレンデとは全く違い、グレードでは測れない総合的な技術が要求されるために、アルパイン登攀の経験者でないと、アタックは危険であろう。また、水量の多いときは登攀不可能となる。取水口まで巡回のための歩道が付けてあり、下山はこの歩道をたどる。

取り付くには、本城川を遡行していき、屏風岩下の広い淵を泳いで合流点に出るか、猿ヶ城林道を歩き、平岳沢出会いの少し上流から本城川に降り、大岩から淵に飛び降りるかである。泳ぎながら凹角へ取り付き、これを10m登って、8m滝の下に出る。ここからザイルを使用しての登攀が始まる。

ルート解説

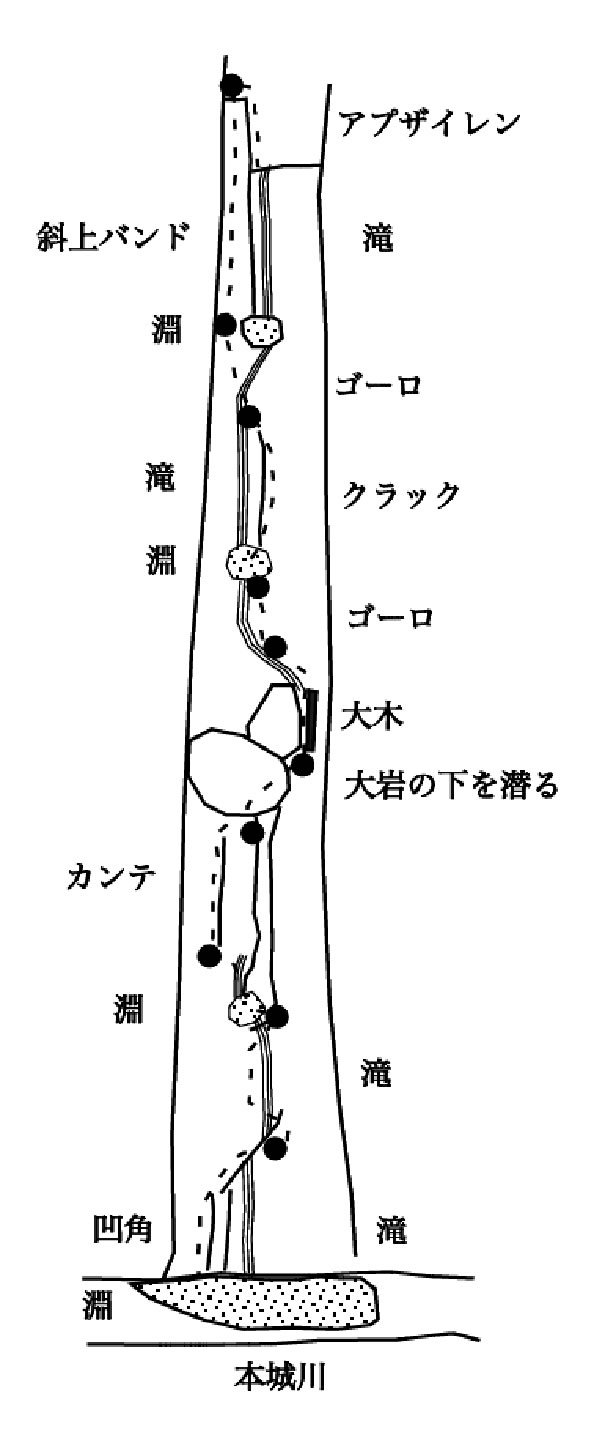

平岳沢(7ピッチ、5.9、A1、所要5時間)

1ピッチ(15m、5.8、A1、ボルト3)

凹角を跳び越えて対岸に渡り、滝の水流を横切った後、バンドを左上し、ボルト伝いに登る。最後は右

へトラバース気味に抜けるが、出口が悪く不安定。水量が多いときは滝を横切ることが出来ない。その

時は残置ワイヤーを利用して直接滝の左の壁に取り付く。

2ピッチ(20m、A1、)

淵を泳ぎ、1m程の小滝を鋼鉄のワイヤーを伝って越える。ワイヤーにあぶみをセットすると楽になる。

針金で手に傷を負う恐れがあるので注意。ゴルジュをたどり、左へ移ると河原に出る。

3ピッチ(15m、5.7、ハーケン1)

正面のカンテ状の部分を7m登り、一端、リッジを越えて下に降りる。2m程だが不安定で手を焼く。

4ピッチ(20m)

大岩の下をくぐり抜ける。

5ピッチ(30m、A1)

あぶみを使い、大木を伝って滝を越える。磨かれたスラブを左へ登り、河原に出る。

6ピッチ(40m、5.9、A1、ボルト4、ハーケン1)

淵を泳ぎ、狭い岩溝を一段上がる。左岸のバンド伝いに右へ出て、クラックをたどるが、水が流れてお

り悪い。いったん、テラスへ出、右岸の壁を、あぶみで越える。出口は、水流に隠れるようにハーケン

が打ってある。見逃しやすいので注意。しばらく河原を歩く。

7ピッチ(45m、5.9、A1、ボルト10)

右岸の斜上バンドをたどるが、濡れている上に、不安定な草付きが付いており、これらの処理が問題と

なる。ただし、ボルトがしっかりと埋めてあるので、何とかなる。古い導水管が残っているが、取り付

け金具が腐食している。さわらない方が無難であろう。最後に狭いチムニーを抜けなければならず、

ザックを担いでいてはどうにもならない。灌木帯に入り、テラスでピッチを切る。着いたときは全身泥

まみれ、気分が悪い。ここから、上流側へ移動し、灌木をピンに15mのアプザイレンで川底へ降りる。

斜上バンドを登る自信が無いときは、右岸の灌木帯をたどって、巡回道に出る事が出来る。

すぐに取水口に出る。ここの淵で身体を洗い、巡回路を下る。猿ヶ城林道まで15分程度。