岩場概説

鹿児島県の観光地として知られた藺牟田(いむた)池から外輪山を望むと、稜線上に注連縄が捲かれた高度差20m程の岩峰が突き出ているのが見える。この岩は竜石と呼ばれ、この竜石から下へ伸びる岩尾根を竜石尾根と称する。1980年代末、西郷、内野らによって竜石本体に数本のラインが引かれ、その後、西郷、米澤によって竜石尾根末端からのルートが整備された。灌木帯が混じるものの、竜石尾根は鹿児島県北部では貴重なマルチピッチのルートとして使用されている。尾根と呼ばれるが、岩稜と言うよりは独立した岩が連なっている感じであり、各ビレイ点まで樹林帯から簡単に登下降が出来る。また、竜石尾根の下から向かって左側のフランケには、小山田大氏によって困難なボルダー課題、ショートルートが作られた。さらに竜石本体にも数本のフリーのラインが引かれている。注連縄が巻かれているために、宗教上の理由から登攀禁止となっているような感じを受けるが、登攀の許可は地元から取っている。

藺牟田池から入来へ向かう車道を登り、外輪山の稜線に出た所の広場(竜石への登山口)から3分ほど車道を池に向かって下ると、頭上に竜石尾根の末端が見える。しかし、取り付き点までが嫌らしい。末端直下は車道まで切れ落ちた5m程の懸崖となっている。ザイルが固定してあるからこれを伝うが、古くなっており危険を感じる。さらに車道を下った所から灌木帯へ登り、右へトラバースしても良い。この部分は羊歯が生い茂って、藪こぎに苦労させられる。取り付きは安定したテラスとなっている。あぶみを使用すれば、A1、5.8程度であろう。岩質は良い。ピッチの長さは灌木帯を含んだ長さである

ルート解説

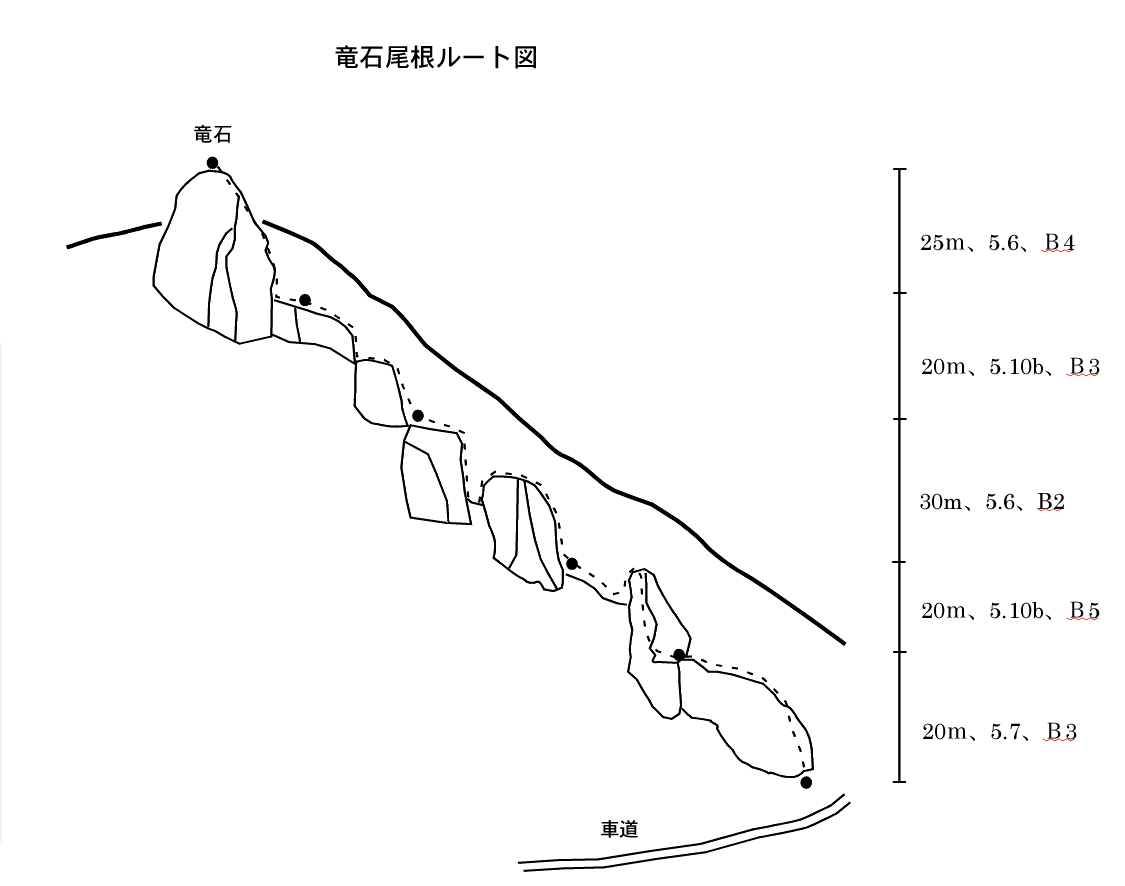

竜石(たついし)尾根(115m、5ピッチ、5.10b、所要1.5時間)

1ピッチ(25m、5.8、ボルト3)

10mのフェイスに取り付く。最初の数歩がいやらしい。これを越えると傾斜が緩み、そのまま岩峰の下

までザイルを伸ばす。余り安定した確保点ではない。

2ピッチ(20m、5.10b、ボルト5)

ピーク左側の壁をボルト伝いに一段上がると、クラックとなる。このクラックをたどり、ピークに立

つ。このルートの核心部分である。ここから一旦、3mカンテ伝いに下り、灌木帯へ入る。下りの部分は

むしろセカンドの方が怖い。灌木帯をぬけ、小岩壁の下へ出る。

3ピッチ(30m、5.6、ボルト2)

正面の8mの壁を凹角伝いに右上し右寄りのフェイスを越える。さらに岩稜をたどり、一旦コルへ降り

る。正面の3mの壁を右寄りに越えると灌木帯へ入る。出だしの岩の右側面、被った部分に5本ほどの

ショートルートが引かれ、ボルトが打ってある。

4ピッチ(20m、5.10b(A1)、ボルト3)

正面の壁の基部を左へ一段上がり、4mの垂壁をあぶみを使用して越える。壁の中央部分にもボルトが埋

めてあり、このラインは5.10b程度の難度となる。一旦平坦地に出て岩稜を10mたどると小ギャップが

あり、これを越えたところの立木がビレイ点となる。岩稜右側面の被った部分に数本のボルダー課題が

あるが、相当に困難な感じを受ける。

5ピッチ(20m、5.6、ボルト4)

正面には竜石が聳える。左側は切り立ったフェイスとなって、普通のクライマーには手が付けられな

い。右側の2mの垂壁部分を越えると傾斜が緩む。真上のカンテラインも登られているが、右へ捲き込む

ようにラインをとると簡単に頂上へ立つ。竜石正面の壁(20m弱)に3本、左のハングした壁(12m前

後)に5本程度のフリーのラインが取られている。いずれも相当な困難さが予想される。

竜石からの下りは、熟練者ではクライムダウンも可能だが、アプザイレンするのが無難であろう。下降

用にしっかりしたボルトが残置されている。目の前のお堂まで登り、ここから5分で竜石の登山口広場へ帰り着く。