岩場概説

大隅半島南部の太平洋側の海岸線には花崗岩の露頭が続き、ショートフリーのゲレンデとして利用可能だと思われる部分が随所に存在する。しかし、現在の所、岸良にある岩場が利用されているのみである。この岩場は1988年、米澤によって発見、開拓された場所である。岸良の岩場はスケールとしてはそう大きなものではない。最大高度差は20 m程、ルート数もかろうじて20を超える程度であるし、技術的にも5.10台の前半に留まっている。しかし、白く輝く花崗岩にくっきりと切れ込んだクラック群のクライミングは非常に爽快なものである。また、岩質も理想的に固く、鹿児島県におけるクラッククライミングの練習場として異彩を放っている。

内之浦町より国道448号線を南下していくと、花崗岩の懸崖が続く海岸線よりかなり上部を走る道路が岸良の砂浜目がけて次第に高度を落としていく。海岸線は釣り場になっている為に、この付近には国道から海岸目がけ数本の踏み跡が入っている。その、砂浜に一番近い部分に岸良の岩場が位置している。「高田の滝」から内之浦方面へ800m北上した所から明瞭な踏み跡を伝い、3分も下れば、眼前が大きく開け、小さな祠が設置された「曲がり岩」の上に出る。踏み跡の入り口には車数台を留めるだけのスペースがある。

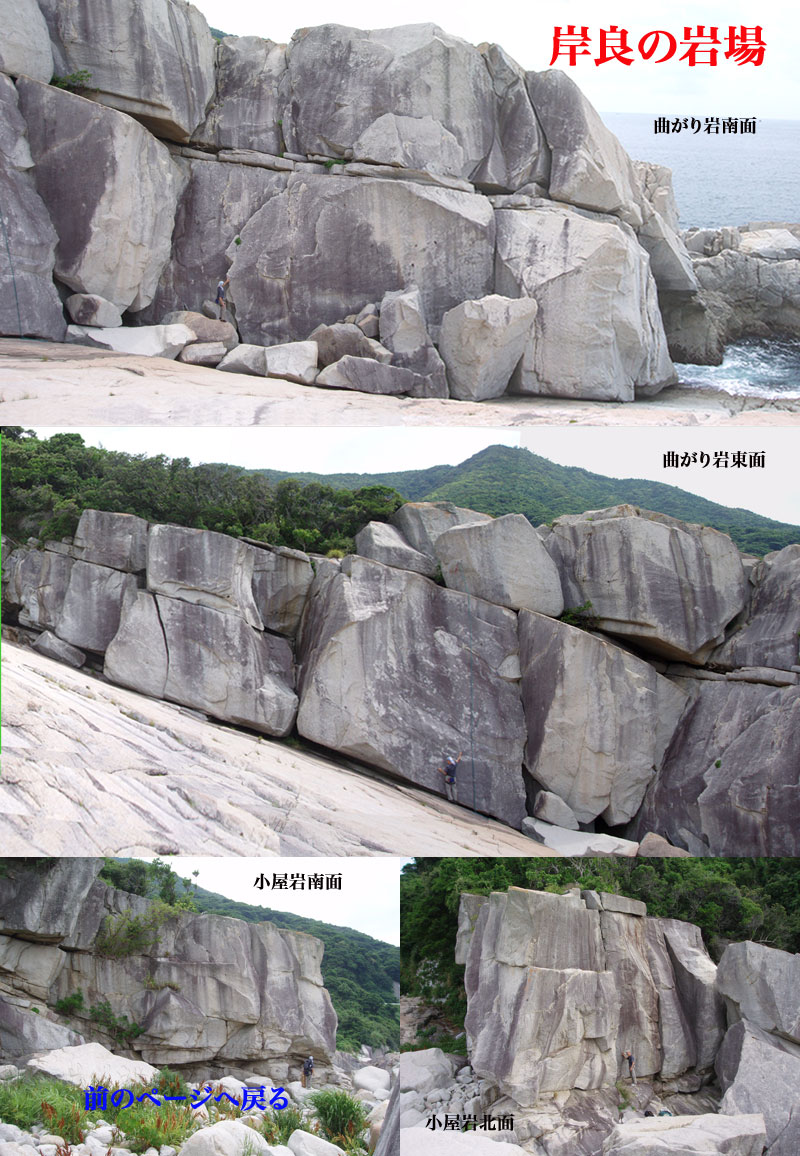

岸良の岩場は3つの部分よりなる。祠から左手(北側)に、高度差8 m 程の「小屋岩」が岬の様に見える。この北面、南面にハンドサイズのクラックが食い込んでいる。曲がり岩はくの字に折れた形をしていて、直角をなす2面のフェイスよりなる。Hクラックより左側のルートは東面したフェイスに引かれ、右側のルートは南面するフェイスに引かれている。その屈曲部を15 mのアプザイレンで岩の下に降りる。最大高度差は20 m程度である。ここが岩場の中心をなす部分であり、クラック、フェイスと変化に富んだクライミングが楽しめる。

さらに曲がり岩下の広い岩の斜面が南側で30 mに近い懸崖となって切れ落ちる。これを「隠れ岩」と呼ぶ。左端の部分はこの岩場で最大の高度差を持っているが、向かって左寄りの部分はやや岩が脆い。現在の所、3本ほどフェイス系のルートが開かれている。

岸良の岩場は一般には、トップロープで登られるが、カム類を持参すれば、クラック系ではリードが可能である。小屋岩では上部から回り込めば容易に終了点に出ることが出来、灌木がトップロープの支点として利用できる。曲がり岩の東面は上部の灌木帯からトップロープを取る。一方、高度差の大きい南面は残置ボルトでトップロープを取るが、ボルトが見つけにくい。また、隠れ岩もトップロープ用のボルトが分かりにくい。従って、トップロープ用に数本のボルトを持参した方が良い。

ルート解説

A. 小屋岩

小屋岩概念図

① Aクラック(10m、5.7) 凹角状の奥のクラックを登る。C2-3程度の幅。出だしが少し悪いが、一段上がって凹角に入ると安定する。

② Bクラック(10m、5.8)

C2番程度のクラック。ハンドジャムがよく決まる。

③ Cクラック(8m、5.9)

C1-2番程度のコーナークラック。標準的な男性の手だとジャミングが少し狭く感じる。レイバックかポイントを見極めてジャミングを決めて登り小テラスに立つ。ここから幅が広くなり、抜け口が嫌らしい。

④ Dクラック(8m、5.8)

取り付きのオーバーハングを越える部分が核心。マイクロカムか細かいナッツを決めて離陸。上部はジャミングでもレイバックでも。

⑤ Eクラック(8m、5.8)

以前は出だしに取ってのようなホールドがあったが欠損した。出だしはプロテクションも悪い。上部は容易だが抜け口が嫌らしい。左下につながるクラックから継続すると5.10a。下部の斜上クラックにプロテクションを残すと上部クラックの入り口にロープが必ずスタックするので、セットしたプロテクションを外しながら斜上クラックを登る。

⑥ Fクラック(10m、5.10b)

2段になったクラックを抜ける。下はフィスト~オフウィズス、上はシンハンド~ハンド。被っているので体勢の保持が難しい。

B. 曲がり岩

曲がり岩 概念図

⑦ チヌクラック(22m、5.8)

平行するクラック(8m)を登り、左へトラバース。上部はガビガビのハンドクラックを登る。

⑧ メジナルート(20m、5.7)

茶色の斑点が散らばるクラック(8m)を登り、チヌクラックに合流する。

⑨ アジクラック(20m、5.8)

右上するクラック(8m)を登り、正面のハンドクラックを登る。左のスクイズチムニーを登ってもよい。

⑩ ワカメフェイス(10m、5.10a)

やや被り気味のフェイスの真ん中を登る。意外にホールドがしっかりしていて、見た目よりも登りやすい。上部で右寄りにラインを取り最高点に抜ける。

⑪ Gクラック(15m、5.10a)

上部が塞がったスクイズチムニーに取り付き、途中のアンダーホールドを利用して上部のクラックへ手を伸ばす。クラックを抜けたら、スラブを右上し、サバチムニーへ繋ぐ。チムニーは左のカンテを利用すれば楽になる。後半は左にあるアラカブルートの凹角を登ってもよい。

⑫ アラカブルート(15m、5.9)

岩の間を抜けて垂直のハンドサイズのクラックに取り付く。4m程度だがジャミング、レイバックともに利きがあまく悪い。テクニックの差がもろに出る所。上部はサバチムニーの左の凹角を登る。

⑬ エビルート(12m、5.9)

不明瞭なクラックをたどる。出だしはプロテクションが悪いので注意。上部はノーマルルートに合流し、容易になる。

⑭ ノーマルルート(12m、5.5)

容易なクラック状を登る。上部は傾斜が落ちる。ホールドがしっかりしており、技術的には問題無い。熟練者では、ノーザイルで登下降が可能である。

⑮ Hクラック(12m、5.6)

ここで曲がり岩は直角に折れ曲がる。下部は容易なレイバック。上部は傾斜が落ちたフェイスを登る。

⑯ H´クラック(6m、5.8)

Hクラックの途中から伸びる垂直のワイドクラック。C5-6番をずらしながら登る。終了点はIクラックのものを利用するしかないのでリード&フォローで登るのが良い。

⑰ Iクラック(10m、5.8)

クラックに入るところが嫌らしい。最上部でクラックが消えてしまうが、左にホールドがある。

⑱ カニフェイス(10m、5.10b、ボルト5)

のっぺりとしたフェイスを登る好ルート。がっちりしたホールドを利用して緩斜面に立ち、右へトラバースして直上する。フットホールドが乏しく、中間部で厳しい立ち込みが連続する。斜めに走るバンドに手が届けば終了。

⑲ アサリフェイス(8m、5.9)

クラックの入った凹角を一段登り、右のフェイスを抜ける。

⑳ Jクラック(9m、5.6)

クラックの入った凹角を一段登り、凹角伝いに大岩の背後に回り込むと綺麗なチムニーの下へ出るから、これを登る。下部はバックアンドニー、上部はバックアンドフットが使える。チムニー登りの練習にもってこいの所。

㉑ Kクラック(5m、5.8)

フェイスに切れ込んだ綺麗なクラックを登る。レイバックでもジャミングでも登れる。快適な好ルート。

㉒ メダカルート(8m、5.7)

Kクラックの左のフェイスを登り、一端テラスに立つ。上部は凹角をたどる。

㉓ カワハギルート(8m、5.7)

メダカルートの左の凹角を登り、テラスで合流する。

㉔ Lクラック(7m、5.7)

下部がハングしており、地面から脚を離すのが難しい。クラックに入ってしまえば、後は楽。